Wolf-Ekkehard Lönnig

Mutationen: Das Gesetz der rekurrenten Variation

All competent biologists acknowledge the limited nature of the variation breeders can produce, although they do not like to discuss it much when grinding the evolutionary ax.

William R. Fix

Needless to say, I did not succeed in producing a higher category in a single step; but it must be kept in mind that neither have the Neo-Darwinians ever built up as much as the semblance of a new species by recombination of micromutations. In such well-studied organisms as Drosophila, in which numerous visible and, incidentally, small invisible mutations have been recombined, never has even the first step in the direction of a new species been accomplished, not to mention higher categories.

Richard B. Goldschmidt

Neue Arten sind experimentell weder durch die schrittweise Anhäufung von Genmutationen noch durch die Induzierung einzelner progressiver Mutationen hergestellt worden.

Werner Gottschalk

Mutations are merely hereditary fluctuations around a medium position…No matter how numerous they may be, mutations do not produce any kind of evolution.

Pierre-Paul Grassé

(On evolutionary novelties by chance mutations:) I have seen no evidence whatsoever that these changes can occur through the accumulation of gradual mutations.

Lynn Margulis

Mutations are a reality and while most of them are of no consequence or detrimental, one cannot deny that on occasion a beneficial mutation might occur [in relation to a certain environment, but usually not for a gene's function per se; Anmerkung von W.-E.L.; vgl. Diskussion]. However, to invoke strings of beneficial mutations that suffice to reshape one animal into the shape of another is not merely unreasonable, it is not science.

Christian Schwabe

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Vorbemerkung: Als konstruktive Kritik

schlägt

ein Kollege vor, das Studium des

Beitrags zum leichteren Einstieg in

die

Thematik

mit dem Punkt

"c) Einleitung:

Die Ursprungsfrage" zu beginnen.

b) Hauptpunkte und Zusammenfassung

c) Einleitung: Die Ursprungsfrage

d) Die Antwort der heutigen Biologie: Mutationen

e) Mutationen - der alleinige Grund jeglicher Schöpfung?

f) Mutationen in der Pflanzenzüchtung

g) Die Ableitung des Gesetzes der rekurrenten Variation

h) Prognosen und Retrognosen auf Grund des Gesetzes der rekurrenten Variation

i) Die Ursachen des Gesetzes der rekurrenten Variation

j) Bestätigung durch Vavilovs Gesetz der Parallelvariation

l) Die generelle Bedeutung des Gesetzes der rekurrenten Variation

m) Der Darwinismus als Hindernis in der biologischen Forschung zur Zeit Mendels und heute

n) Einwände des Neodarwinismus zum Gesetz der rekurrenten Variation

o) Schlussbemerkungen zum Neodarwinismus

p) Alternativen

Wildarten, genetisches Potential und Parallelinduktion

Dr. G.s Kommentar zur Teleologie-Frage

Dr. H.: Was ist über die Geschichte des Gesetzes der rekurrenten Variation zu berichten?

EINWAND: Aber bedenken Sie doch die Jahrmillionen...

LINK: Evolution durch Genduplikationen?

q) Literatur

Weitere LINKS:

Utricularia (der Wasserschlauch)

Diskussion zu Utricularia Ursprung der Vogelfeder (vgl. auch die daran anschließenden Kapitel.)

a) Definitionen zum Begriff Naturgesetz

Keynote (Grundgedanke): "Wissenschaft ist

der Versuch, aus Einzelbeobachtungen etwas

allgemein Gültiges zu erschließen, aus Bekanntem auf Unbekanntes zu extrapolieren

und sich mit der Kritik gegenteiliger Argumente

auseinanderzusetzen."

Peter von Sengbusch

Zu diesem Aufsatz möchte ich einige Zitate zur Definition des Schlüsselbegriffs "Naturgesetz" vorausschicken, deren Bedeutung ich den Leser bitte, beim Studium der folgenden Ausführungen im Sinn zu behalten (Hervorhebungen im Schriftbild von mir):

"Naturgesetz, eine erfahrungsgemäß sich immer wieder bestätigende, aus dem Naturgeschehen abgeleitete Regel; im engeren Sinn ein allgemein anerkannter Lehrsatz einer Naturwissenschaft, d.h. eine Aussage, die bei Vorliegen gewisser experimentell prüfbarer Bedingungen Voraussagen über das Eintreten anderer Erscheinungen gestattet" (Brockhaus 1998, Bd. 15).

"Beim Vorliegen bestimmter experimentell prüfbarer Ausgangsbedingungen kann man auf Grund der Naturgesetze vorhersagen, welche neuen nachprüfbaren Verhältnisse sich einstellen werden (‡ Kausalität)" (Fischerlexikon 1976, Bd. 13).

"(Naturgesetze) sind nur durch Beobachten (Experiment) möglichst vieler ähnlicher Einzelfälle zu entdecken…sie zeigen einen Kausalzusammenhang und erlauben daher Vorausberechnung künftiger Ereignisse aus gegebenen Vorbedingungen" (Herder/Spektrum: Biologie; 1994, Bd. 6).

"Ein Prozeßgesetz enthält den Zeitfaktor. Es erlaubt die Prognose (oder Retrognose) zukünftiger (oder vergangener) Zustände eines Systems, falls die Werte der relevanten Variablen für wenigstens einen Zeitpunkt bekannt sind" (Hans Mohr, Herder/Spektrum: Biologie; 1994, Bd. 3, p. 178).

"Ein "Gesetz" ist eine gesicherte Aussage, die für eine Vielzahl von Systemen gilt." (Vom Verfasser kursiv) … Die Art, wie die Aussage gemacht wird, ob zum Beispiel mathematisch oder in einer natürlichen Sprache, ist dabei zweitrangig, falls den logischen und semantischen Ansprüchen der Wissenschaft Genüge getan ist" (Hans Mohr, Herder/Spektrum: Biologie; 1994, Bd. 3, p. 178).

"Im Falsifikationismus K. R. Poppers sind Naturgesetze gegen Widerlegungsversuche erfolgreiche Sätze" (Brockhaus 1998).

Zur Historie des Begriffs Naturgesetz vgl. die erste Fußnote (#) und zu den wesentlich weniger problematischen Begriffen Mutation und Variation konsultiere der mit diesen Termini noch nicht vertraute Leser bitte die einschlägigen Nachschlagewerke und Lehrbücher (oder siehe z.B. Punktmutationen und Wirkung der Punktmutationen, sowie zu den Genduplikationen und Polyploidien den im Inhaltsverzeichnis schon aufgeführten Link).

b) Hauptpunkte und Zusammenfassung: Nach Aussage der neodarwinistischen Evolutionstheorie sind

Mutationen der "einzige und alleinige Grund jeglicher Neuerung und Schöpfung in der belebten Natur"

(Jacques Monod). Auf der DNA-Ebene ist dazu der Ursprung von mehr als 5000 verschiedenen (nicht voneinander

ableitbaren) Genfamilien mit über 50000 Genen zu erklären. Dabei wird der Selektionstheoretiker

hinzufügen, dass jede mutative Veränderung mit Selektionsvorteilen einhergehen muss, wenn sie sich

in einer Population durchsetzen soll. Diese seit Jahrzehnten als Lehrsatz geltende Behauptung wird hier in Frage

gestellt: Kann der Mechanismus der Mutation von Erbinformation - im Zusammenhang mit Rekombination und Selektion -

tatsächlich jegliche Schöpfung in der belebten Natur erklären? Im folgenden Aufsatz wird die These

begründet, dass keines der uns bisher bekannt gewordenen Mutationsereignisse den nach Monod zitierten

Allerklärungsanspruch zum Ursprung der Lebensformen rechtfertigt. Die mutativ erzeugten

Phänotypabweichungen folgen vielmehr dem Gesetz der rekurrenten Variation ("bei allen

hinreichend umfangreichen Mutageneseexperimenten mit Eukaryonten entstehen Mutanten in einem (meist sehr)

großen, jedoch begrenztem oder asymptotisch gegen Null laufenden Spektrum der Phänotypen" -

vgl. erste Prognose unten) und weisen damit auf mehr oder weniger weite Art-, Evolutions- und

Züchtungsgrenzen hin.

Abgesichert wird das Gesetz der rekurrenten Variation vor allem durch die Saturation mutagenesis ('Sättigungsmutagenese'): Diese zum Nobelpreis (1995) führende, erfolgreiche Methode des Studiums der Gene, war und ist nur möglich, weil das Genom in bezug auf bestimmte Fragestellungen (ob, wie ursprünglich, "screen for embryonic lethals" mit annähernd 18 000 Mutationen, oder bei Funktionsuntersuchungen bestimmter Bereiche von Genen, Proteinen oder neuerdings sogar ganzer Genome) auch zu "sättigen" ist, anstatt unendlich viele neue funktionsfähige Sequenzen mit neuen Phänotypen zu generieren. Die Möglichkeiten zur Bildung funktionsfähiger Allele mit dem Resultat abweichender Phänotypen sind eindeutig begrenzt und die Mehrzahl dieser sich phänotypisch auswirkenden mutanten Allele zeichnet sich durch ihren Defektcharakter aus (dazu 3 Beispiele: "…in the inherited recessive deseases cystic fibrosis and phenylketonuria, more than 200 different defective alleles of each gene have been identified in studies of affected children throughout the world"1a - und "…at least 95% of all amino acid substitutions, i.e., nonsynonymous mutations, in Hbb are functionally unacceptable in homozygous state1b - von den zahlreichen größeren Sequenzabweichungen ganz zu schweigen). Interessanterweise wird in dem Nobel Press Release von 9. Oktober 1995 "to damage" mit "to mutate" gleichgesetzt. In Übereinstimmung mit dieser Gleichsetzung gibt es keinerlei Befunde – nicht einmal einen erfolgversprechenden Ansatz - für die Bildung neuer in der Natur beständiger Arten durch experimentelle Mutagenese, geschweige denn einer saturation mutagenesis etwa für eine bereits erfolgte Bildung ganzer Serien neuer Arten. Der Kontrast zwischen dem neodarwinistischen Postulat mutativer Artbildung und den experimental-biologischen Realitäten wird vielleicht noch deutlicher, wenn man sich vor Augen hält, dass die mutative Artbildung letztlich unbegrenzt sein soll (Entstehung sämtlicher Spezies der Erdgeschichte bis in die Gegenwart durch Mutation und Selektion).

Zur Falsifikationsfrage ist (daher) festzustellen, dass im Prinzip das Gesetz der rekurrenten Variation durch die mutative Neubildung primärer Arten (durch den Aufbau neuer Gene, Genwirkketten und Genfamilien zur Bildung neuer anatomischer, physiologischer und ethologischer Strukturen und Systeme sowie des Aufbaus genetisch-plasmatischer Barrieren [vgl. ARTBEGRIFF] als Gesetz widerlegt werden könnte. Es würde jedoch selbst in diesem äußerst unwahrscheinlichen Falle in der Form einer jederzeit testbaren und reproduzierbaren Regel von weitestreichender Gültigkeit bestehen bleiben - vergleichbar etwa mit dem Status der Mendelschen Gesetze, von denen es bekanntlich einige Ausnahmen gibt.

Für solche bisher völlig unbekannten Fälle wäre zunächst nur der äußerst geringe Teil der Strukturaufbau-Mutationen zur Bildung neuer funktionaler DNA-Sequenzen von primärem artbildungstheoretischem Interesse, d.h. der Teil, der über die Regel der rekurrenten Variation hinausgehen würde (die zweite Frage wäre die nach dem Aufbau der plasmatischen Barriere). Zur Klarstellung der Kernfragen müsste dann jeweils deutlich zwischen dem Spektrum rekurrenter Phänotypabweichungen und dem Phänotyp aufgrund der Neubildung von Sequenzen sowie der Entstehung der genetisch-plasmatischen Barriere unterschieden werden. Die Artbildungsfrage liegt - im Gegensatz zu den von der Synthetischen Evolutionstheorie bisher zitierten Beispielen - jenseits der rekurrenten Variation.

Es sei jedoch in diesem Zusammenhang besonders betont, dass bislang nicht einmal - in der Natur beständige - sekundäre Arten (d.h. durch Strukturabbau entstandene Arten) mutativ erzeugt werden konnten:

In der Pflanzengenetik sind in Zehntausenden von mutationsgenetischen Experimenten Millionen und Abermillionen von Mutationen induziert worden sind. Bis heute ist mir kein einziges Beispiel bekannt, dass dadurch in der Natur beständige neue Pflanzenarten entstanden wären. Und das gleiche trifft auf die Frage nach der Artbildung bei Drosophila und anderen Organismen zu. Auch meine eigenen umfangreichen mutationsgenetischen Untersuchungen an Pflanzen sind mit dieser Aussage in voller Übereinstimmung. Wenn es hingegen solche Beispiele gäbe, dann dürfen wir davon überzeugt sein, dass sie praktisch in jedem Lehrbuch der Biologie aufgeführt wären.

Die gesamte Gentechnologie mit ihrem Unternehmen, spezifische DNA-Sequenzen mit spezifischen Funktionen von einem Organismus auf einen (meist) andersartigen zu übertragen, ist zugleich ein beredtes Zeugnis davon, dass die uns bekannten (definitionsgemäß richtungslosen) Mutationserscheinungen nicht ausreichen, um solche spezifischen Sequenzen zu erzeugen.

Darüber hinaus zeigt der folgende Aufsatz, inwiefern der weltweite Zusammenbruch der "Mutationszüchtung" als eigenständige Pflanzenzuchtmethode in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts die Ableitung des Gesetzes der rekurrenten Variation ermöglicht und bestätigt hat.

Das Gesetz trifft auf alle Eukaryonten zu. Bakterien hingegen können aufgrund des regulären artübergreifenden horizontalen Gentransfers durch Plasmide und Bakteriophagen eine Sonderstellung in dieser Frage einnehmen (Transformation, Transduktion).

c) Einleitung: Die Ursprungsfrage

Angesichts der komplexen Ordnung und der unermesslichen Vielfalt der Organismen erhebt sich unausweichlich die Frage nach dem Ursprung dieser Ordnung: Wie ist diese genial-komplexe Vielfalt der Lebensformen und -funktionen entstanden? Welche Gesetzmäßigkeiten können wir erkennen? Lässt sich der Ursprung aller Lebensformen auf physikochemische Prozesse zurückführen? Wie steht es mit den in naturwissenschaftlichen Kreisen weithin verbotenen, ja häufig sogar mit großer Polemik zurückgewiesenen Fragen: Spielen hier zielgerichtete Faktoren eine Rolle, oder vielleicht sogar die Rolle? Ist der genetische Code samt tausender spezifischer DNA-Sequenzen programmiert entstanden? Stehen hinter dem Ursprung der genialen Ordnung des Lebens Intelligenz, Weisheit, Geist und Gott? "Teleologisch-finalistische Interpretationen sind bekanntlich naturwissenschaftlich nicht erlaubt" bemerkt L.-C. Schulz.1c Dieses Denkverbot sollte uns anspornen, der Sache um so genauer auf den Grund zu gehen.

d) Die Antwort der heutigen Biologie: Mutationen

"Nach Jahrmilliarden blinder Mutationen, die gegen die nachgebenden Grenzen der Umwelt anstürmten, entstand aus den Mikroben der Mensch" behauptet H. J. Muller2, der für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Mutationsgenetik den Nobelpreis erhielt. Der Mensch war bei diesem Mutationsgeschehen weder geplant noch überhaupt in irgendeiner Weise vorherzusehen. Wenn man das ganze postulierte Evolutionsdrama noch einmal von vorn durchspielen könnte, dann "würden die Fauna und die Flora der Erde radikal anders aussehen, und die Art Mensch - dieses "unwahrscheinliche und zerbrechliche Wesen" - würde vermutlich nicht existieren"3. In diesem Punkt sind sich die meisten Biologen einig. Der Homo sapiens "weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen"4, dessen Glückszahl zufällig einmal auftrat. Es gibt keinen rational fassbaren Plan, kein Ziel, keinen Sinn mehr im vierdimensional/gekrümmten Universum.

In der 1991er und 1998er Auflage von Strasburgers Lehrbuch der Botanik schreibt P. Sitte: "Der Selektion als restriktivem Prinzip stehen zufällige Erbänderungen (Mutation, Rekombination) gegenüber. Ihnen sind der unermessliche Artenreichtum und die vielen physiologischen, ökologischen und eben auch morphologischen Problemlösungen in der Organismenwelt zuzuschreiben.''5 Mutationen "sind die Grundlage jeder Evolution", schreibt F. Ehrendorfer in denselben Ausgaben des Lehrbuchs6 im Einklang mit anderen führenden Biologen:7 Ohne Mutationen wäre unsere Erde so tot wie die Oberfläche des Mondes, käme die Evolution letztlich zum Stillstand beziehungsweise hätte erst gar nicht eintreten können, gäbe es keine naturgesetzliche Erklärung des Lebens, keine Vergangenheit und keine Zukunft des Lebens - Mutationen sind der "einzige und alleinige Grund jeglicher Neuerung und Schöpfung in der belebten Natur"8, sie sind eine zentrale Grundlage der modernen Biologie. - Wobei der Selektionstheoretiker hinzufügen wird, dass jede Veränderung mit Selektionsvorteilen einhergehen muss, wenn sie sich durchsetzen soll.

e) Mutationen - der alleinige Grund jeglicher Schöpfung?

Aufgrund eines reichen Erfahrungsschatzes aus Mutationsexperimenten mit Hunderttausenden von Pflanzen und zwei umfangreichen Mutantensortimenten (sowie der systematischen Analyse der mutationsgenetischen Literatur zur Pflanzen- und Tierwelt) lautet meine Antwort eindeutig, dass keines der uns bisher bekannt gewordenen Mutationsereignisse die oben zitierte Allerklärungsansprüche zum Ursprung der Lebensformen rechtfertigt.9 Die Ansprüche liegen vielmehr "jenseits" aller Erfahrung und theoretischen Forschungsergebnisse und sind weitgehend eine Deduktion aus dem anfangs zitierten Grundsatz, dass, "finalistisch-teleologische Interpretationen naturwissenschaftlich bekanntlich nicht erlaubt" sind: Da ein zielgerichteter Aufbau von DNA-Sequenzen (und überhaupt jeglicher Strukturen des Lebens) grundsätzlich entfällt und die vielfach beobachteten Zufallsmutationen die einzige bisher bekannte naturwissenschaftliche Antwort auf die Frage nach dauerhaften Veränderungen bei den verschiedensten Lebensformen sind (von einigen Randerscheinungen wie dem horizontalen Gentransfer bei Bakterien und der zur Zeit wieder stärker betonten Endosymbiontenfrage10 einmal abgesehen) müssen sie auch die ihnen oben zugeschriebene Rolle gespielt haben. Wie noch weiter zu begründen ist, liegt hier eine ungerechtfertigte Extrapolation vor, die in wesentlichen Punkten der Schlussfolgerung eines Beobachters gleicht, der von den einzigen ihm bisher bekannten Veränderungen an Automobilen durch Verkehrsunfälle auf den Modus ihrer Entstehung schließt.

Im Rahmen dieses Beitrags ist nun nicht beabsichtigt, die Fülle der fachspezifischen (klassischen und molekularbiologischen) Details der verschiedenen bisher festgestellten Mutationsereignisse aufzuführen.11 Vielmehr wollen wir hier anhand einiger Beispiele vom Phänomen ausgehen und die Frage stellen, ob zunächst einmal allein von dieser Ebene aus gewisse Gesetzmäßigkeiten zu beobachten sind, die eine klar nachvollziehbare Antwort auf die Frage nach der Leistungsfähigkeit der Mutationen geben.

f) Mutationen in der Pflanzenzüchtung

Als die Synthetische Evolutionstheorie Ende der dreißiger Jahre beanspruchte, mit ihrem Zwei-Faktorensystem von Mutation und Selektion die wissenschaftlich verbindliche Antwort auf die Frage nach der Entstehung aller Lebensformen zu geben, rechneten viele Genetiker und Pflanzenzüchter mit einer weltweiten Revolution in der Pflanzenzüchtung: Wenn die Mutationen das Rohmaterial für die Entstehung aller Gene und Proteine, aller physiologischen Prozesse und anatomischen Strukturen sämtlicher Lebensformen geliefert hatten, dann mussten in Anwendung dieser Faktoren auch die erstaunlichsten Erfolge in der Züchtungsforschung für möglich gehalten werden. Drei Zeitraffer hatte man in der Hand: Vervielfachung der Mutationsraten, gezielte Rekombination und intelligente Selektion. Mit einem an Euphorie grenzenden Optimismus wurde in den USA sowie in mehreren Ländern Europas und Asiens das neue Fach Mutationszüchtung in Angriff genommen. Simmonds schreibt dazu in seinen Principles of Crop Improvement:

Earlier overoptimism, to the effect that induced mutations were about to revolutionize plant breeding, has given place to a more sober appreciation of the technique as a valuable supplement to more conventional techniques in certain, rather restricted circumstances.....very many programmes failed, especially in the early days of overoptimism, to produce anything useful because they were not fulfilled. Nowadays we see mutation-induction simply as one technique which is occasionally useful in enlarging the genetic base of a programme in a limited and highly specific fashion.11a

Weiter beschreibt F. Leibenguth in seiner Züchtungsgenetik das Gesamtresultat nach etwa vierzig Jahren intensivster Forschung wie folgt:

Die allermeisten Mutanten zeichnen sich durch einen negativen Selektionswert aus. Nach den Erfahrungen an Getreidearten und Leguminosen beträgt der Anteil züchterisch brauchbarer Mutanten 0,5 bis 1 Prozent der in den Versuchen selektierten Genotypen. Hinzu kommt häufig ein negativer Effekt auf andere Komponenten des pleiotropen Merkmalsspektrums, der den züchterischen Wert einer positiven Mutante wieder herabsetzt. Daraus geht hervor, daß das ursprüngliche Ansinnen, die zeitraubenden und kostspieligen Methoden der Rekombinationszüchtung durch, "Mutationszüchtung" zu ersetzen, heute nicht mehr aktuell ist. Man betrachtet die Mutationszüchtung weniger als selbständige Zuchtmethode, sondern zieht sie vielmehr zur Ergänzung der traditionellen Methoden heran (Hervorhebung von mir).12

Leibenguth bemerkt außerdem, dass die Mutationszüchtung für die Tierzucht überhaupt nicht zu gebrauchen ist. "Denn Tiere sind im Unterschied zu Pflanzen genetisch schärfer ausbalanciert; daher wirken bei ihnen alle Arten von Mutationen noch häufiger letal und stärker vitalitäts- und fertilitätsmindernd." Hier hat die Mutationszüchtung keinerlei Zukunft.

In der Pflanzenzüchtung sind weniger als ein Prozent aller induzierten Mutanten für Feldversuche als geeignet erachtet worden.13 Davon haben wiederum nur etwa 0,5 bis 1 Prozent die weiteren Untersuchungen bis zum kommerziellen Gebrauch bestanden. In der Pflanzenzüchtung ist daher das Verhältnis von negativen beziehungsweise unbrauchbaren zu positiven Mutanten geringer als 10.000:1. Rechnet man mit 0,5 Prozent aller induzierten Mutanten für weitere Untersuchungen und davon wiederum mit 0,5 Prozent mit positivem Selektionswert, so ist das Verhältnis schon 40.000:1. Ein geschätzter Mittelwert um 25.000:1 dürfte damit nicht unrealistisch sein. Bei den genetisch schärfer ausbalancierten Tieren ist die Situation schon so schwierig, dass nicht einmal mehr genaue Zahlen zur Ermittlung eines realistischen Verhältniswertes zugrunde gelegt werden können. Wenn wir für ein Selektionsziel nur eine Zehnerpotenz höher gehen, kommen wir schon zu einem Verhältnis von 100.000 bis 400.000 negativen (bzw. 'neutralen') Mutanten zu einer positiven.

Aufgrund solcher Daten und Erfahrungen haben die meisten kommerziellen Zuchtbetriebe die Mutationszüchtung ganz aus ihrem Programm gestrichen.14

"One can only conclude that the results from mutation breeding in varietal development of the major field crops have been rather meager in relation to the efforts expended." So fasst J. M. Poehlmann das Gesamtresultat der Mutationszüchtung zusammen.14a

"Der Versuch durch Bestrahlung ertragreichere Sorten zu züchten, erwies sich trotz eines großen finanziellen Aufwands weitgehend als Fehlschlag" (Peter von Sengbusch).14b

"Das Leitziel der praktischen Pflanzenzüchtung, mit Hilfe der Mutationsauslösung neue Möglichkeiten einer schrittweisen und stetig fortgesetzten Verbesserung bewährter Zuchtsorten zu erschließen, konnte...nicht verwirklicht werden" (Fischbeck, Röbbelen und Stutzer). Und speziell zu dem neodarwinistischen Konzept der "Mikromutationen" bemerken die Autoren weiter: "Auch das abgewandelte Konzept einer direkten züchterischen Nutzung sogenannter "Mikromutationen" blieb ohne Erfolg, weil die damit erzielbaren Zuchtfortschritte deutlich hinter der züchterisch nutzbaren Variabilität zurückblieben, die sich aus dem breiten Strom konventioneller Kombinationszüchtung entwickeln ließ".14c

Die nach den Prämissen der Synthetischen Evolutionstheorie erhoffte und fest erwartete weltweite Revolution in der Pflanzenzüchtung hat sich als Fehlschlag erwiesen. Die Mutationen leisten nicht das, was die Neodarwinisten von ihnen behaupten. Die wenigen brauchbaren Mutationsereignisse in der Pflanzenzüchtung beruhen hauptsächlich auf dem Abbau von Strukturen und Funktionen (alkaloidfreie Lupinen, Raps ohne Erucasäure, Erbsen ohne Fiederblätter etc.). Mit dem Abbau von Strukturen kann man jedoch nicht den Aufbau der gesamten Organismenwelt erklären.

Wenn auch für die Pflanzenzüchtung auf der Grundlage des Neodarwinismus der erhoffte Erfolg ausgeblieben ist, so wurde doch durch die Mutationszüchtung das wissenschaftliche Interesse "mit einer raschen Ausweitung der Kenntnisse über die Lokalisierung genetischer Effekte im Genom wichtiger Kulturpflanzen belohnt."15 Das heißt, die genetische Grundlagenforschung hat von diesem Unternehmen reichlich profitiert - oder in den Worten von Sengbuschs: "Obwohl sich die Produktion pflanzlicher Mutanten wirtschaftlich nicht rentiert hat, erwies sie sich als das wohl wirkungsvollste experimentelle Instrument moderner Grundlagenforschung."15a Das für unsere Fragen nach dem Ursprung der Lebensformen wichtigste Ergebnis für die Grundlagenforschung bezeichne ich als Gesetz der rekurrenten Variation,mit dem wir uns jetzt näher beschäftigen wollen.

g) Die Ableitung des Gesetzes der rekurrenten Variation

Ein wesentlicher Punkt, der die Schlussfolgerung von der Unwahrscheinlichkeit des Ursprungs der Lebensformen durch Mutation und Rekombination unterstützt, ist die seit Jahrzehnten bekannte und an den verschiedensten Organismen immer wieder gemachte Erfahrung, dass sich das Mutantenspektrum nach mehrfach wiederholter mutagener Behandlung verschiedener Linien oder Arten nur noch geringfügig vergrößert. Das heißt, es treten immer wieder die gleichen Mutanten auf. Der Genetiker Hans Stubbe hat diesen Punkt für seine Studien am Löwenmäulchen (Antirrhinum majus L.) nach 39 Jahren intensiver Mutationsforschung wie folgt zusammengefasst:

Die immer bessere Kenntnis der Mutanten von Antirrhinum hat einige wesentliche Erfahrungen gebracht. Mit jedem neuen großen Mutationsversuch ergab sich im Laufe der Jahre, daß die Zahl der wirklich neuen, erstmalig erkannten Mutanten immer geringer wurde, daß also die Mehrzahl der auftretenden erblichen Änderungen schon bekannt war.16

Ähnlich stellt ein erfahrener Genetiker wie Werner Gottschalk fest:

Je größer die Sortimente sind, um so schwieriger ist es, sie durch neue Mutationstypen zu erweitern. Es entstehen hierbei bevorzugt Mutanten, die bereits existieren.17

Anders formuliert, strebt die Zahl der neuen Mutantentypen mit immer weiteren großen Mutationsversuchen asymptotisch gegen Null.18 Die Ergebnisse von U. Lundqvist aus ihrer langjährigen Erfahrung mit der Mutationszüchtung der Gerste veranschaulichen die rekurrent auftretenden Mutanten in hervorragender Weise. Sie stellte fest, dass in den letzten fünfzig Jahren in Svalöf (Schweden) etwa 9000 Gerstenmutanten isoliert worden sind.19 Die Letalmutationen mitgerechnet wurden allein in diesem Zeitraum mindestens 100 000 Mutanten festgestellt.20

Aus der Arbeit von Lundqvist seien einige Beispiele für das wiederholte Auftreten bestimmter Mutantentypen zitiert (Tab.1).

Tabelle 1: Beispiele für das wiederholte Auftreten bestimmter Mutantentypen der Gerste nach Lundqvist (deutsche Übersetzung von mir)

|

Mutante |

wiederholt aufgetreten |

Zahl der Genloci |

|

Erectoides (dichte Ähren) |

205 mal |

26 |

|

Praematurum (frühe Reife) |

110 mal |

9 |

|

Eceriferum (wachslos) |

1527 mal |

76 |

|

Breviaristatum (kurze Grannen) |

140 mal |

17 |

|

Exrubrum (ohne Anthozyan) |

61 mal |

18 |

|

Macrolepis (deckspelzenähnliche Hüllspelzen) |

40 mal |

1 |

|

Hexastichon (sechszeilig) |

41 mal |

1 |

|

Intermedium (zwischen zwei- und sechszeilig) |

144 mal |

11 |

|

Powdery mildew resistent (mehltauresistent) |

154 mal |

? |

Das heißt, dass allein diese neun Mutanten alles in allem 2422 mal aufgetreten sind. Nach rund 50 jährigen Mutagenese-Experimenten verteilten sich im Jahre 1988 die 9000 Gerstenmutanten auf genau 93 Mutantentypen oder -klassen (U. Lundqvist). (Details vgl. Artbegriff, S. 547; ich habe jedoch noch nicht herausfinden können, ob in den letzten Jahren weitere Typen bzw. Gruppen dazu gekommen sind). Viele dieser Mutanten sind über 100mal aufgetreten und manche sogar über 1000mal. Wie bei der Gerste, so liegen auch zum Beispiel für die Erbse die gleichen Erfahrungen an verschiedenen Institutionen mehrerer Kontinente vor (weitere Tabellen vgl. Lönnig 1993). Andere Hauptträger der Welternährung wie Reis, Mais und Soja dürften der Gerste kaum mehr nachstehen (selbst der allotetraploide Hartweizen und der allohexaploide Brotweizen sind mutationsgenetisch intensiv bearbeitet worden). - Von den in allen Forschungsinstituten zusammengenommen wahrscheinlich in die Millionen gehenden Gerstenmutanten sind bislang 25 in die Liste der Gerstenkultivare eingegangen und 33 haben über Rekombination Eingang in den kommerziellen Anbau gefunden.21 Die meisten dieser Linien werden jedoch inzwischen nicht mehr angebaut. Obwohl "Mutanten für praktisch jedes erkennbare Merkmal existieren"22, ist für die Züchtungsforschung bislang nicht mehr dabei herausgekommen. Es sei in diesem Zusammenhang besonders betont, dass etwa von der Bildung neuer in der Natur beständiger Arten nirgends die Rede ist. Zu den rekurrent auftretenden Mutanten schrieben H. Kuckuck und A. Mudra schon 1950:

Wie umfangreiche Versuche besonders bei Gerste gezeigt haben, können durch Röntgenbestrahlung wohl sämtliche Formen des Weltsortiments mutativ erzeugt werden (…). Diese erzeugten Mutanten haben sich teilweise mit den gleichen Formen des Weltsortiments als genetisch identisch erwiesen. In anderen Fällen werden gleiche Phänotypen durch verschiedene Gene bedingt; es liegen dann sogenannte heterogene Merkmalsgruppen vor.23

Ähnliche Beobachtungen gibt es auch für andere Kulturpflanzen wie Reis und Mais. Neue Arten sind dabei niemals entstanden! Statt der Bildung neuer Formen und Arten wiederholt sich ununterbrochen das gleiche Mutantenspektrum, so dass die Methode auch für die Züchtungsforschung in der Regel schon nach wenigen Versuchen nichts mehr bringt. Hatte man Ende der sechziger Jahre beispielsweise noch geglaubt, mit Hilfe der Mutationszüchtung Getreideproteine verbessern zu können, so stellen Micke und Weindl nach rund eineinhalb Jahrzehnten intensivster Anstrengungen auf diesem Gebiet zusammenfassend fest:

Our programme on the improvement of grain protein has now come to an end ... during the 14 years of the programme it had to be recognized that the matter is more complicated and that there are some mutual limitations of quantity and quality!24

Selbst die massivste Mutationsinduktion ändert nichts an der Tatsache des Selektionslimits. Dasselbe ist für das Tierreich wiederholt festgestellt worden (ausführliche Diskussion der Selektionslimits in der Artbegriffsarbeit).25 Zusammenfassend sei mit D. L. Hartl einer der hervorragendsten zeitgenössischen Populationsgenetiker zu dieser Frage zitiert:

Progress under artificial selection cannot go on forever, of course. As noted earlier, the population will eventually reach a selection limit, or plateau, after which it will no longer respond to selection. ...However, many experimental populations that have reached a selection limit readily respond to reverse selection. (Hervorhebung im Schriftbild von mir).26

Und einige Jahre darauf betonen Hartl und Jones wiederum:

Population improvement by means of artificial selection cannot continue indefinitely. A population may respond to selection until its mean is many standard deviations different from the mean of the original population, but eventually the population reaches a selection limit at which successive generations show no further improvement.26a

Sowohl im Pflanzen- als auch im Tierreich ist immer wieder festzustellen, dass auch bei fortgesetzt intensiver Mutationsinduktion Selektionsgrenzen erreicht werden, die praktisch nicht mehr überschritten werden können. Das Spektrum der Mutanten ist zwar groß, aber begrenzt! Es ist überdies bei entsprechenden Populationsgrößen durch die rekurrent auftretenden Mutanten beliebig reproduzierbar, so dass wir das Gesetz der rekurrenten Variation wie folgt formulieren können:

Beim spontanen Mutationsprozess in der Natur entsteht bei gleichen genetischen Voraussetzungen grundsätzlich das gleiche Mutantenspektrum, aber wegen der geringeren Mutationsfrequenz sind hier wesentlich größere Populationen und Zeiträume erforderlich.

Das Gesetz gilt auch für heterozygote Beispiele ("Fremdbefruchter"), nur dass durch Genzufuhr bei Kreuzungen die Kurven entsprechend langsamer abfallen. - Bakterien können hingegen einen Sonderstatus durch ihren artübergreifenden horizontalen Gentransfer (permanente Zufuhr neuen genetischen Materials) aufweisen (natürliche Transformation und Transduktion).

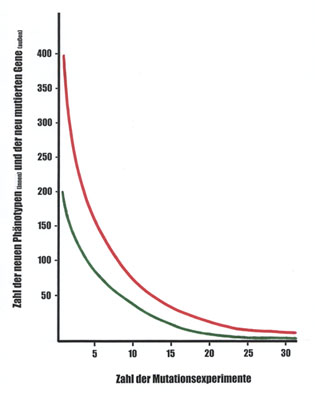

Abb. 1: Die Abbildung veranschaulicht die Abnahme neu auftretender Mutanten mit zunehmender Zahl der durchgeführten Experimente. Abszisse: Zahl der Mutationsexperimente. Ordinate: Zahl der neuen Phänotypen (grüne Kurve) beziehungsweise Zahl der neu mutierten Genloci (rote Kurve). Da Mutationen in verschiedenen Loci zu ähnlichen Phänotypveränderungen führen können, beginnt die Kurve der neuen Phänotypen tiefer und nähert sich der Abszisse schneller als die der rekurrent mutierten Loci. Das Redundanzproblem [siehe unten] läßt die Distanz zwischen beiden Kurven in vielen Fällen noch größer werden. Generell fallen für verschiedene Organismen die realen Kurven unterschiedlich aus. Der genaue Kurvenverlauf hängt weiter vom Umfang und von der Art der Experimente ab: So wurden in letzter Zeit zum Beispiel die meisten Gene von Arabidopsis mit Transposons markiert und damit in der Regel auch mutiert (ZIGIA-Projekt). Würde man mutierte Gene und veränderte Phänotypen dieses Projekts graphisch im Prinzip wie oben darstellen und mit entsprechend dargestellten Ergebnissen anderer Mutagenesemethoden vergleichen, so wären abweichende Kurven zu erwarten (Kurvenhöhen und -längen). Allen gemeinsam ist jedoch die Endlichkeit des Mutantenspektrums (vom mikro-quantitativen Rest [siehe unten] einmal abgesehen).

Überdies ist anzumerken, dass auch im Falle einer weiteren (wenn auch

zunehmend absinkenden) Phänotypbildung in asymptotischer Näherung an die Abszisse (siehe

Abb. 1) die Evolution nicht grenzenlos ist. Diesen Punkt hat D. Einhorn [war Professor in Wien] einmal sehr

überzeugend diskutiert. Zu seinen folgenden Passagen ist jedoch vorauszuschicken, dass

Einhorn die gesamte Variabilität der Arten im Sinne hatte, d.h. inklusive der

Mendelschen Rekombination und nicht (nur) die Bildung neuer Phänotypen durch Mutationen (soweit

damals bekannt). Der

Unterschied zwischen diesen beiden Ebenen der Betrachtung wird sofort klar, wenn man sich

vergegenwärtigt, dass allein bei 30 (dreißig)

heterozygoten Allelpaaren## im

dominant-rezessiven Erbgang schon das Potential für 1.073.741.824 (mehr als

eine Milliarde!)

verschiedene homozygote Rekombinanten vorliegt (vgl. weiter ARTBEGRIFF und Punkt 8) unten). Das von

Einhorn geschilderte Prinzip trifft dann natürlich auch auf die sehr viel geringere und

laufend weiter absinkende Bildung mikro-quantitativer Phänotypen im Laufe fortgesetzter

Mutagenese-Experimente zu. In diesem Sinne möchten wir uns seine folgenden Ausführungen näher

ansehen (Schriftbild von mir):

Man behauptet sehr häufig von deszendenztheoretischer, speziell

Darwin-Haeckelscher Seite,

daß die Grenzen der Variabilität im Bereich der Erfahrung ungemein w e i t gezogen

sind. Das

ist aber prinzipiell falsch, denn die Variabilität erscheint uns in der Erfahrung gar nicht grenzenlos,

u

n g e m e i n w e i t, sondern lediglich u n g e m e i n r e i c h,

doch bei allem

tatsächlich vorhandenen ungeheuren Reichtum der Variationen hat noch niemand etwa eine Säugetierform

oder eine Vogelspezies im Bereiche der Variationen eines Amphibiums gesehen und geglaubt - und viel weniger

können wir uns vorstellen, daß trotz noch so mühe- und kunstvoller Einwirkung von außen

nicht wieder ein anderer Moner, sondern ein Wirbeltier im Bereiche der Varianten eines Moneren zu finden

wäre. Die prinzipielle Verwechselung des ungeheuren Reichtums der Variabilität mit der

unermeßlichen Weite derselben ist die Achillesferse, das "Proton Pseudos" der Darwin-Haeckelschen

Deszendenztheorie. Nur wegen dieses fast unerschöpflichen Reichtums, nicht aber der Weite, ist es

nicht möglich, auf diesem Wege der morphologischen und physiologischen Artabgrenzung zu einer konstanten,

nicht mehr variablen organischen Größe vorzudringen, nur wegen der beinahe unbeschreiblichen Fülle

der Varianten wissen wir nicht, wo wir im Bereiche unserer Erfahrung die letzten festen Grenzen der

Variabilität für ein gegebenes Wesen abzustecken haben. Diese Schwierigkeit aber, die Grenzen zu

bestimmem, dieses Nichtwissen um die letzten Grenzen eines Organismus verwandelt sich sofort der Deszendenztheorie

in ein sicheres Wissen um die Grenzenlosigkeit der Variabilität.

Ein Beispiel aus dem Gebiete der Mathematik kann die Sache noch besser veranschaulichen und

erklären: Zwischen 1 und 2 liegt eine unfaßbare Fülle und Mannigfaltigkeit von Werten und Formen,

wie 1 1/2, 1 1/3, 1 1/4,...1 1/100,...1 2/100 000 usw. ins Unendliche, also eine Unendlichkeit im kleinen,

die aber immer in den unverrückbaren Grenzen von 1 und 2 eingeschlossen verbleibt und nie zu 3, 4, zur

Unendlichkeit im großen werden kann. Nun stellen wir uns vor, daß wir etwa vom Werte 1 1/2 ausgehen,

die einzelnen verschiedensten kleinen und verschwindend kleinsten Werte und Formen genau sichten und mustern,

sowohl in der einen Richtung als auch in der anderen uns bewegen und uns durchaus bemühen, zu den letzten

Grenzen, zu 1 und 2 vorzudringen, so werden wir gewiß eine unbeschreibliche Fülle von Werten und Formen

kennen lernen, ohne doch die letzten Grenzen selber feststellen zu können; ja, je mehr Unterschiede wir

beachten werden und je genauer, ein um so größerer Reichtum wird sich unseren Augen offenbaren, um so

weiter werden wir von den letzten Grenzen entfernt sein, um so mehr werden wir geneigt sein zu glauben,

daß es überhaupt keine Grenze gebe - denn das ist die eigentliche Natur der Unendlichkeit im kleinen,

daß, je mehr Zwischenstufen wir kennen, je präziser, um so mehr noch zu erkennen bleibt, um so weiter

von uns die letzte Grenze zu rücken scheint -, und wir dürfen doch wohl nicht ernstlich glauben,

daß wir darum bereits längst über alle Grenzen hinauskommen und uns im anderen Grenzenlosen, im

Unendlichen im großen befinden. So ist es auch mit der Variabilität. Daraus, daß wir

eine gewaltige Formenfülle eines bestimmten organischen Wesens erleben können, folgt noch keineswegs,

daß die Variabilität dieses Wesens bereits gar keine Grenzen habe, daß sie in

progressiver Richtung grenzenlos, absolut unendlich sei, daß wir im Umkreis der unendlichen Varianten etwa

eines Marsupialiers (der unendlichen Varianten zwischen 1 und 2 auch tatsächlich die unzähligen

Varianten einer Fledermaus (der unzähligen Varianten zwischen "5 und 6", 5 1/2, 5 1/3...), eines Wales

usw. finden könnten, daß es für diese Variabilität überhaupt gar keine Grenzen gebe,

daß wir von der Unendlichkeit im kleinen (1 und 2) aus wirklich die ganze Unendlichkeit aller organischen

Formen, die Unendlichkeit im großen (1 - unendlich) hervorbringen könnten. Diesen Schluß zieht

nun aber die Deszendenztheorie.26b(1) Die oben erwähnte asymptotische Näherung der Zahl neuer

phänotypisch unterscheidbarer Mutanten an die Abszisse (Abb. 1) beschreibt im wesentlichen die nahezu

unendliche mikro-quantitative Variation, die in diesen Phänotypen meist nur noch schwer bzw.

nur noch mit besonderen Nachweismethoden zu erfassen ist. Dieser Teil der Variation spielt

erfahrungsgemäß weder in der

Züchtungsgenetik noch in der Makroevolution eine wesentliche Rolle. Das Gesetz der rekurrenten Variation

beschreibt somit die qualitative Variation sowie das Ausmaß der unmittelbar feststellbaren quantitativen

Variation. Die "Unendlichkeit im kleinen" wird zwar zum Teil in den fortlaufenden Mutationsexperimenten

ebenfalls beschrieben, sie ist jedoch für die Hauptfragen der Evolutionstheorie bedeutungslos, da sie

noch weniger als die qualitativen Veränderungen geeignet ist, über die primären Artgrenzen

hinauszuführen.

Trotz dieser und zahlreicher weiterer Einwände und

Tatsachen [vgl. die Links] missversteht die Synthetische

Evolutionstheorie (Neodarwinismus) die durch "Mikromutationen" (Mutationen mit

"slight or

even invisible effects on the phenotype" - Mayr) bedingte und jeweils auf Grenzen zulaufende Unendlichkeit

im

kleinen bis auf den heutigen Tag als

"ultimate

source" der

Makroevolution.

h) Prognosen und Retrognosen auf Grund des Gesetzes der rekurrenten

Variation

Die Rekombination mutierter Gene, die zu vorzeitig abgebrochenen Genwirkketten führen, sowie von Verlustmutationen in Regulator- und Target-Genen, verstärkt in der Regel die negativen Effekte auf die betroffenen homozygoten Individuen (Rekombinanten). Die Rekombination von neutralen bis schwach nachteiligen Allelen hingegen führt zur nahezu unendlichen Variation innerhalb der Art (wie wir das zum Beispiel von den Milliarden unterschiedlicher Phänotypen des Menschen her kennen). Und das ist auch von den Allelfunktionen her zu erwarten: "…we see in multiple alleles, that when genes mutate they generally continue to affect the same character in similar ways, in other words even genes are limited in their capacity for viable change" (Boyden).26b(2) Bei rekombinierten Genfunktionsverlusten addieren sich die Verluste, oder heben sich im Falle der selteneren Suppressormutationen zum Teil phänotypisch auf, - genotypisch addieren sich jedoch die Informationsverluste auch in diesem Falle weiter. Im neutralen Breich variieren und rekombinieren die schon bekannten Merkmale ebenfalls in mehr oder weniger umfangreichen Grenzen. "Mutations are merely hereditary fluctuations around a medium position" (Grassé). Die Rekombination solcher Allele kann nicht über die primären Artgrenzen hinausführen (vgl. auch Goldschmidts und Gottschalks Ausführungen oben).

Das gesamte Erfahrungsmaterial aus der Genetik und Züchtungsforschung ist mit diesen Aussagen in Übereinstimmung (Details siehe Artbegriff). Wir kennen keinen einzigen Fall primärer Artbildung durch Rekombination mutanter Allele, und die Rekombination mutativ entstandener neuer Gene entfällt ohnehin, da solche Gene nicht nachweisbar sind.

Zur Frage nach der Möglichkeit der Voraussage evolutiver Ereignisse schreibt Ernst Mayr: "Nichts in der Biologie ist vermutlich weniger vorhersehbar als der zukünftige Verlauf der Evolution." Und nach Aufführung von Beispielen, wie dem Werdegang der Reptilien des Perms, der Säugetiere und der kambrischen Fauna, fügt Mayr hinzu: "Unvoraussehbar ist auch die Evolution im kleinen Maßstab."26c

Als Hauptgrund vermerkt der Verfasser:

In biology, the pluralism of causations and solutions makes prediction probabilistic, if it is possible at all...the ability to predict is not a requirement for the validity of a biological theory .26d

Die Mendelschen Gesetze und das Gesetz der rekurrenten Variation bedeuten jedoch eine einschneidende Zäsur dieser Auffassungen: Die Möglichkeiten und Grenzen der Variabilität und der Evolution werden mit zunehmender Kenntnis der molekularen Grundlagen und der allelbedingten Phänotypabweichungen und Interaktionen im obigen Sinne prognostizierbar (thus, prediction is possible). Und niemand wird ernsthaft bestreiten, dass die Fähigkeit zur Voraussage ein bedeutender Gewinn für die Validität einer biologischen Theorie ist (vgl. die oben wiedergegebenen Definitionen zum Begriff GESETZ).

Für die Mendelschen Gesetze und das Gesetz der rekurrenten Variation probabilistisch bleibt jedoch die Antwort auf die Frage nach dem konkreten Fall innerhalb der Artgrenzen selbst in größeren Populationen: Welches mutante Allel, welche Rekombination wird sich - wenn überhaupt - in welcher Größenordnung in einer Population durchsetzen? (Das Hardy-Weinberg-Gesetz gilt nur für ganz bestimmte Bedingungen.) Und je kleiner die Population, um so geringer die Möglichkeit der konkret-individuellen Voraussage ("the pluralism of causations and solutions" - spielt in beiden Fällen sicher eine ganz erhebliche Rolle). Bei genauer Kenntnis genetischer Vorbedingungen und definitiver Umweltverhältnisse lassen sich jedoch auch in relativ kleinen Populationen zumindest die Möglichkeiten und Grenzen der Evolution bzw. der Degeneration vorausberechnen, und Voraussagen nach den Mendelschen Gesetzen (3 : 1 Spaltungen etc.) sollten möglich sein ("Vorausberechnung künftiger Ereignisse aus gegebenen Vorbedingungen").

Die prinzipielle Nicht-Vorhersehbarkeit der Makroevolution hingegen beruht grundsätzlich darauf, dass sie nicht auf Mutation und Selektion zurückzuführen ist.

i) Die Ursachen des Gesetzes der rekurrenten Variation

Die Gründe sind denkbar einfach. Es gibt nur eine begrenzte Zahl von Erbfaktoren, bei denen unter schrittweisem bis völligem Funktionsverlust (Allelbildung durch Mutationen, wobei wir die Gleichsinnkodons unberücksichtigt lassen) noch ein lebensfähiger, aber in vielen Fällen mehr oder weniger geschädigter Organismus gebildet werden kann. Stig Blixt hat dazu einige wertvolle Begriffsklärungen vorgenommen. Er stellt mit Ohno "verbotene Mutationen" in allen Genen fest, die für die Funktionen der Zelle und der Differenzierungsmechanismen eines Organismus essentiell sind und bei denen alle Mutanten mit potentiellen Phänotypabweichungen als völlig funktionsuntauglich sofort eliminiert werden (ein großer Teil der Mutationen in fast allen "house-keeping-genes" - Genen des allgemeinen Zellstoffwechsels - gehört dazu).27

Übrig bleibt also der variable oder redundante Teil der Gene, bei denen zufällige Sequenzänderungen abgewandelte, aber noch lebens- und konkurrenzfähige Phänotypen hervorrufen, und das ist aller Erfahrung nach nur ein kleiner Teil des Gesamtgenoms. Dieser Teil wirkt sich somit im neutralen bis schwach nachteiligen Funktionsbereich der Organismen aus. Er kann - in Übereinstimmung mit aller Erfahrung - jedoch keine völlig neuen anatomischen und/oder physiologischen Funktionen zwecks "Weiterentwicklung" durch Mutationen erschaffen. Der mutative Aufbau völlig neuer DNA-Sequenzen mit neuen Genfunktionen zur Durchbrechung des Gesetzes der rekurrenten Variation mit anschließender Artbildung ist bisher nirgends beobachtet worden und statistisch auch nicht zu erwarten. 28a

"To understand these observations one must clearly distinguish between two levels: 1) the level of the phenotypes and 2) the DNA level. On the latter, the potential of missense and nonsense mutations and other sequence deviations is nearly infinite. However, the spectrum of the resulting different phenotypes is not, because the space of functionally valid sequences within a given system of tightly matching regulatory and target genes and correspondingly co-ordinated functions involved in the formation of the finely balanced whole of an organism, cannot infinitely be stretched by chance mutations. To take a crude illustration: Drop your computer from the desk or take a screwdriver and a hammer, open the casing, shut your eyes and then forcefully operate in the innards! Depending on the number of computers and how often and for how long one proceeds to act this way, one may collect a nearly endless number of non-functional changes. Yet - with much luck - one may also select a few operationally diminished, but nevertheless still working, systems. Thus, one may demolish a computer in a thousand and more different ways by some accidental procedures. However, the resulting still more or less functional states (the functional phenotypes), will be limited. The hope to secure a Pentium III from a 486er by this method would be very bold indeed. - Of course, the situation in biology is more complex than in engineering, because organisms are, for instance, reactive entities. Nevertheless, limits to selection have repeatedly been found in several areas of biological research."28b

Die Evolutionstheoretiker A. Remane28c und A. Kühn28d haben zur Frage nach den Grenzen des Mutationsgeschehens schon vor mehreren Jahren einige nach wie vor voll zutreffende Bemerkungen vorgelegt, die die Problematik des Neodarwinismus weiter veranschaulichen (Hervorhebungen im folgenden Schriftbild wieder von mir); hören wir zunächst Remane:

Ein wichtiger Vorgang der Evolution ist die Bildung neuer Apparate, besonders bei Tieren. Das Auge der Wirbeltiere, die Leuchtorgane der Cephalopoden mit Linse, Tapetum und Reflectorschicht, auch viele Gelenke sind einfache Beispiele solcher Apparate. - In einem Apparat wirken verschiedene Teile verschiedener Herkunft koordiniert zusammen und erst die "passende" Gestaltung und koordinierte Leistung ermöglichen die Funktion des Organs. (Letzten Endes ist jeder Organismus ein einziger komplexer Apparat). Ein Gen und auch eine Mutation bedingen oft viele Merkmale und Leistungen (Polyphänie), aber diese sind nicht zu einem Funktionsapparat zusammengeschlossen. Ihre Gleichzeitigkeit ist durch die Leistungen des Gens bedingt, das in die Bildung vieler Merkmale eingreift. An der Bildung echter Apparate sind sicher ontogenetisch und phylogenetisch zahlreiche Gene beteiligt. Eine Ableitung aus unabhängigen Mutationen vom Typ der bekannten Mutationen stößt auf große Schwierigkeiten. Selbst wenn wir, wie bei Augen, eine successive Ableitung von einfachen Augenflecken morphologisch durchführen können, der Apparat also in aufeinander folgenden Schritten gebildet wurde, sind folgende Komplikationen notwendig: Der erste Schritt, die Anhäufung verschiedener Lichtsinneszellen an einer Stelle, ist leicht verständlich, der zweite Schritt, die Bildung von Pigment gerade an dieser Stelle, stellt an die nächste Mutation die Forderung einer strengen Lokalisation auf die Stelle des Augenflecks. Nur ganz bestimmte, seltene Mutationen könnten dieser Anforderung Genüge leisten. Das gilt für alle weiteren Schritte: Linsenbildung, Muskeln, Versenkung des Auges ins Innere usw., so daß ein enorm hoher Grad von Unwahrscheinlichkeit entsteht. Und ein solcher Vorgang hat sich nicht nur einmal ereignet; der Zufall kann ja im Einzelfall auch extrem Unwahrscheinliches zustande bringen (Ziehung des Großen Loses). In vielen Tierstämmen hat sich die Ausbildung solcher Apparate fast regelmäßig vollzogen. Kompliziert ist die Situation überall dort, wo Teile des Apparates ineinander greifen wie Räder in einem Uhrwerk oder wie Schloß und Schlüssel ineinander passen. Solche Strukturen gibt es bei Protozoen, Silicoflagellaten, Radiolarien und besonders bei Metazoen (Haftapparate, Chitingelenke u.a.) in Mengen. Die unabhängige mutative Abänderung eines der Teile stört die Funktion, und kooperativ wirkende Strukturmutationen kennen wir noch nicht.

Der ebenfalls abstammungstheoretisch

orientierte

Alfred Kühn

stimmt

Remane zu, wenn er schreibt:

Ob Häufigkeit, Richtung, Grad und Selektionswert der rein zufälligen Mutationen, die wir bis jetzt kennen, allein genügten, um die Gesamtheit der Formwandlungen der Stammesgeschichte zu bestreiten, läßt sich nicht beurteilen. Wir wissen nicht, ob die Bauplanunterschiede zwischen den höheren systematischen Kategorien, Ordnungen, Klassen, Tierstämmen, an deren allmählicher Herausbildung wir nicht zweifeln, auch durch die Summierung von Mutationsschritten, durch "additive Typogenese" zustande gekommen sind. Die Vererbungsforschung

bietet dafür keine Modelle. Die Neubildung komplizierter,

feinangepaßter Strukturen, wie z.B. Nesselkapseln, von

hochdifferenzierten Sinnesorganen (Linsenkameraaugen, Komplexaugen,

Gehörorganen), von elektrischen Organen, von wirksamen Zahnformen und

Zahnanordnungen mit entsprechenden Umänderungen an Muskulatur und

Schädelbau setzt das Zusammenwirken zahlreicher Gene voraus.

Alfred Kühn versucht dann diese Zweifel mit dem

Beispiel des

Pferdestammbaums zun relativieren - zu Unrecht, wie ich meine (vgl. zur

Unzulänglichkeit des Pferdestammbaums z.B.

die Ausführungen von

Junker und

Scherer 1998 und 2001, S. 232-235). Kühn fährt

dann jedoch fort: Die

Ausprägung

eines gesamten neuen

Leistungstypus, wie z.B. der Bienen-, Ameisen-, Termiten-arbeiterinnen,

einer Landform aus einer Wasserform, eines fliegenden Organismus,

erfordert eine Zusammenpassung (Koadaption) der verschiedensten, im Grunde

aller Organe des Körpers, einschließlich der nervösen

Grundlagen der Reflexe und Automatismen, unter denen es so raffinierte

Instinkthandlungen gibt wie die Orientierung und die

Verständigungsweise der Honogbienen. Solche harmonische Neu- und

Umkonstruktionen lassen sich durch Häufung und Naturauslese

gelegentlich auftretender Mutationen, wie wir sie bisher kennen, noch

nicht befriedigend erklären. Diese Kommentare erscheinen mir auch deshalb besonders

aufschlussreich, weil sie aus der Feder ehrlicher

Evolutionstheoretiker

stammen, die viel lieber gesagt hätten, dass alle grundlegenden

Probleme der Evolution längst mit Mutation und Selektion gelöst

seien (ähnlich zurückhaltend sind z.B. A. Portmann, J. Eccles, K. von Frisch, S. Vogel und viele

andere). Wie oben bereits ausführlich referiert, hat sich die

Situation in der

Zwischenzeit keineswegs zugunsten der

Synthetischen Evolutionstheorie verändert. Im Gegenteil, auch die

aufwändigsten und umfangreichsten Mutageneseexperimente haben nicht

über die primären Artgrenzen hinausgeführt und

sämtliche

von Remane und Kühn zitierten Beispiele liegen außerhalb

der durch Mutation erzeugten Variation, welche durch das

Gesetz der

rekurrenten Variation beschrieben wird. - Zur Diskussion weiterer

Beispiele vgl. H. Kahle: Evolution - Irrweg moderner

Naturwissenschaft? (4. Aufl. 2000). Zur Frage, wie neodarwinistische

Erklährungsversuche an synorganisierten Systemen gescheitert

sind,

vgl. Utricularia ,

die Diskussion zu Utricularia (sowie die daran

anschließenden

Kapitel 3 bis 5) und die Diskussionen von Michael

J. Behe.

Zum Redundanzthema zeichnet sich in den

letzten Jahren zunehmend noch eine ganz andere, wenn auch zu den

bisherigen Erkenntnissen komplementäre Möglichkeit zur

genetischen Erklärung der Grenzen der Evolution und des

mutationsgenetisch manchmal aufwändigeren Teils des Gesetzes

der rekurrenten Variation ab. Im

Rahmen meiner Infloreszenzstudien habe ich diese Frage wie folgt umrissen

(1999): Contrasting the spectrum of mutant

candidates which has appeared here with inflorescence structures which

have (for some cases, so far?) never appeared in all the Antirrhinum mutagenesis experiments of the 20th century taken together, it is to

be noted that all the functionally valid changes occur within the bounds

of raceme-like structures: No real (that is functionally efficient and

architecturally well-grounded) spadix-, catkin-, umbel-, capitulum-,

panicle-, thyrse/cyme-, mono- and/or polychasium-like configurations have

ever appeared.

It may be argued that the question, whether mutations

in or rearrangements of extant genetic material is sufficient or whether

functionally new special DNA sequences are necessary for the origin of

most of the very specific inflorescence structures just mentioned, cannot

be directly addressed in Antirrhinum or in Arabidopsis,

since neither of these species have ever displayed these features in the

wake of mutagenesis experiments. However, this 'negative evidence' is a

significant point for both, the practical as well as the theoretical

questions mentioned in the general introduction. First, it hints at

the limits of mutagenesis due (a) to possible redundancy

[of genes] or (b) absence of genes (relevant for the

question of the origin of the different inflorescence types). And, second,

in order to tag and clone the genes involved in the formation of such

inflorescence architectures and perhaps useful for man's optimal 'fruit

design', it is advisable to work with species already displaying these

features and possessing the corresponding gene functions (see future

developments). Es können also auch mehrere

weitgehend redundante Gene an der Ausbildung ein und desselben Merkmals

beteiligt sein (das Merkmal wird dadurch gut gegen Mutationen

"gepuffert"). Evolutionär liegt hier ein (weiteres) schweres Problem

vor, das Michael Denton28e in seiner Arbeit Nature's Destiny

(1998, pp. 337-

339) wie folgt umrissen hat (Hervorhebungen von mir): The strategy of using several different

means to achieve the goal is used in all manner of situations to guarantee

that the goal will always be achieved, even if one ore more of the means

fail. - Worauf instruktive Beispiele

für redundante Systeme, ja sogar mehrfach redundante Systeme, aus der

Raketentechnik und des Space Shuttles folgen. Zur genetischen Situation

bemerkt der Autor: It now appears that a considerable number

of genes, perhaps even the majority in higher organisms, are completely or

at least partially redundant. One of the major pieces of evidence that

this is the case has come from so-called gene knockout experiments, where

a gene is effectively disabled in some way using genetic-engineering

techniques so that it cannot play its normal role in the organism's

biology. A classic example of this came when a gene coding for a large

complex protein known as Tenascin-C, which occurs in the extracellular

matrix of all vertebrates, was knocked out in mice, without any obvious

effect. As the author of a paper commenting on this surprising result

cautions: "It would be premature to conclude that [the protein] has no

important function...[as] it is conserved in every vertebrate species,

which argues strongly for a fundamental role". The protein product of the

Zeste gene in the fruit fly Drosophila, which is a

component of certain multiprotein complexes involved in transcribing

regions of the DNA, can also be knocked out without any obvious effect on

the processes in which it is known to function.

The phenomenon of redundant genes is so widespread

that it is already acknowledged to pose something of an evolutionary

conundrum [Rätsel]. Although in the words of the author of one recent

article, "true redundancy ought to be, in an evolutionary sense,

impossible or at least unlikely", partially redundant genes are

common. As another authority comments in a recent review

article: Arguments over whether there can be true redundancy are moot for

the experimentalist. The question is how the functions for partially

redundant genes can be discovered given that partial redundancy is the

rule. ...Now, this phenomenon poses an additional challenge

to the idea that organisms can be radically transformed as a result of a

succession of small independent changes, as Darwinian theory supposes. For

it means that if an advantageous change is to occur, in an organ system

such as the nematode vulva, which is specified in two completely different

ways, then this will of necessity require simultaneous changes in both

blueprints. In other words, the greater the degree of redundancy, the

greater the need for simultaneous mutation to effect evolutionary change

and the more difficult it is to believe that evolutionary change could

have been engineered without intelligent direction. Redundancy also

increases the difficulty of genetic engineering, as it means that the

compensatory changes that must inevitably accompany any desired change

must necessarily be increased. Wir finden Redundanz auf allen

Ebenen: Erstens auf der DNA-Ebene (20% Gleichsinnkodons). Zweitens auf der

Proteinebene: Konservative Substitutionen durch Aminosäurereste mit

ähnlicher Funktion wie die ursprünglichen Aminosäuren (so

dass in einer Reihe von Fällen kaum oder keine Auswirkungen auf den

Phänotyp nachweisbar ist). Drittens: Darüber hinaus auf der

Genebene durch die soeben diskutierten redundanten Genfunktionen. Viertens

gibt es auch redundante Entwicklungswege (ontogenetisch) (vgl. Denton,

1998). Die Organismen sind also mit einer Vielzahl an

Systemen zum Schutz vor Mutationen ausgerüstet, wozu

(fünftens) die DNA-Reparatursysteme zu rechnen sind. Ein

Evolutionstheoretiker wie E.J. Klekowski Jr.28f, bemerkt zum

Thema

"Significance of Mutation" unter anderem: Although it is almost axiomatic that

mutation is fundamental for evolutionary change in plants (or any

organism), it does not necessary follow that the only (or even most

important) aspect of mutation in plant biology is evolution. It is

possible to construct an argument stating that the most important aspect

of

mutation is the selection for developmental and genetic systems with

maximum homeostasis. Such systems best resist the disruptive effects of

mutation and, therefore, stasis is promoted rather than evolutionary

change. (Schriftbild von mir.) Klekowski versucht damit vor allem, die

beobachtete Konstanz der Formen selektionistisch zu erklären -

bis zu einem hohen Grade ist das das genaue Gegenteil aller

neodarwinistischen Erklärungungsversuche, die ja bekanntlich auf das

Ziel hinauslaufen, die Entstehung aller Unterschiede und

Arten (und höheren Kategorien) im Reich des Lebendigen

naturalistisch verständlich zu machen. Um nur einen Punkt aus den

ungeklärten Fragen des selektionstheoretischen Postulats Klekowskis

herauszugreifen: Wie ist zum Beispiel die Entstehung der gene

conversion (vgl. Evolution durch Genduplikationen?) damit

mechanistisch zu erklären? - Bisher liegen jedenfalls weder für das

neodarwinistische 'Allerklärungspostulat' noch für die

mutationsgenetische Konstanzhypothese experimentelle Beweise vor.

Wäre es angesichts der Redundanz nicht besser -

wird vielleicht der eine oder andere Leser fragen - , mit Mutanten

für weitere Mutagenese-Experimente zu arbeiten, um überhaupt bis

zum den mutierbaren Kern eines Organismus durchzudringen? Die Antwort lautet: Genau das hat man

jahrzehntelang mit Hochzucht-

und weiteren Linien durchgeführt. Denn alle diploiden

Hochzuchtlinien sind bereits

Vielfach(verlust-)mutanten! Und an großen Mutantenzahlen besteht

trotz aller (Rest-)Redundanz kein Mangel. Bei noch voll redundanten

Genfunktionen

stößt

man jedoch erst bei Doppel- und/oder Vielfachmutanten auf die

"disruptive effects of mutation" - und auch dafür haben wir

zahlreiche Beispiele. Die entscheidenden Phasen des Ursprungs der

Organismenwelt kann man jedoch auch bei Genredundanz nicht durch

Genfunktionszerstörung erklären. Im Gegenteil, wie die

Ausführungen Dentons zeigen, weist die Redundanz selbst auf weitere

naturwissenschaftlich tragfähige Einwände gegen die Synthetische

Evolutionstheorie hin (von dem grundsätzlichen Problem der

Neuentstehung von Genen bei "Absence of Genes" einmal ganz

abgesehen). j) Bestätigung des Gesetzes der rekurrenten

Variation durch

Vavilovs Gesetz der Parallelvariation Der russische Genetiker und Agrarwissenschaftler Nikolaj

I. Vavilov hat 1922 aufgrund vergleichbarer Variationen bei verschiedenen Arten und Gattungen des Pflanzen- und Tierreichs "das Gesetz der homologen Serien in der Variation" formuliert, das er im Ansatz bis auf Mivart 1871 zurückführt. Er hebt folgende Punkte hervor:

Ganz allgemein bemerkt man beim Vergleichen von Mutationen verschiedener Pflanzen und Tiere generelle Linien der Variationen, sogar bei entfernten Gruppen von Organismen. (...) Zwergwuchs, Riesenwuchs, Albinismus und Verschmelzungen kommen im gesamten Pflanzenreich wie auch im Tierreich vor.29

V. Haecker bemerkt zur Frage nach der Verallgemeinerung der Beobachtungen einige Jahre später:

Zunächst zeigt ein Vergleich der verschiedenartigen Fälle von Parallelvariationen, daß der Grad der ,,Ubiquität", d.h. die Weite des Verbreitungsgebietes einer Potenz, sehr verschieden sein kann: Sie kann universell (ubiquitär i. e. S.), d.h. in sämtlichen Hauptgruppen der Tiere und Pflanzen da und dort in Erscheinung treten (Albinismus, Zwergwuchs), sie kann ferner eine kreis-, klassen-, ordnungs-, familien- oder gattungsweise (generelle) Verbreitung haben.30

Zu den Parallelvariationen führt Haecker weiter aus:

Was speziell diejenigen virtuellen Potenzen anbelangt, die als parallele Variationen in Erscheinung treten, so habe ich früher das Bild gebraucht, daß die betreffenden Qualitäten des Keimplasmas seinem "spezifischen" Kern, dem eigentlichen Artplasma, mehr oberflächlich und locker angegliedert sein müssen. Sonst wäre es ja nicht zu verstehen, daß die betreffenden Variationen mit den verschiedensten Artbildern verbunden sein könnten.31

Darüber hinaus hebt er hervor, dass es sich bei den weiter verbreiteten Parallelvariationen in der Regel um den mutativen Verlust von Merkmalen oder um solche leicht degenerativen bis biologisch indifferenten Charakters mit geringer korrelativer Bindung handelt. Der entscheidende Punkt bei diesen Beobachtungen ist nun, dass die parallelen Serien der rekurrenten Mutationserscheinungen auch bei nahe verwandten Formen - etwa Erbse (Pisum) und Platterbse (Lathyrus) - nicht die Art- und Gattungsunterschiede verwischen (sonst müsste ja die eine Art oder Gattung in die andere mutieren können).

Die Erbsenmutante Lathyroides beispielsweise erinnert schwach an die Platterbse (Lathyrus), ist aber völlig steril und mutiert laufend zum Wildtyp zurück.32 Typische Merkmale, wie die für viele Lathyrus-Arten geflügelten Stengel, sind dabei unter den Erbsen-Mutanten nie zusammen mit Fertilität aufgetreten. Solche Merkmale gehen also über das rekurrente Spektrum fertiler Mutanten von Pisum hinaus.32a

Generell kann man aufgrund aller empirischen Befunde nur feststellen, dass der Aufbau neuer physiologischer und anatomischer Systeme, durch welche sich primäre Arten und höhere systematische Kategorien voneinander unterscheiden, grundsätzlich außerhalb der rekurrenten Mutationserscheinungen liegen. Die Fülle von mutationsbedingten Parallelvariationen bei systematisch verwandten Formen, die jedoch nie die primären Artgrenzen überschreiten und dadurch die eine Form in die andere überführen, verdeutlicht noch einmal die Tatsache, dass auch bei weniger ubiquitär auftretenden Parrallelvariationen "die betreffenden Qualitäten des Keimplasmas seinem "spezifischen" Kern, dem eigentlichen Artplasma, mehr oberflächlich und locker angegliedert sein müssen. Sonst wäre es ja nicht zu verstehen, dass die betreffenden Variationen mit den verschiedensten Artbildern verbunden sein können" (Haecker). Die Überschreitung der Artgrenzen liegen also außerhalb der Mutantenspektren.

k) Mutationen beim Menschen

Heutzutage rechnen wir mit über sechs Milliarden Menschen. Wenn (nach den neuesten Schätzungen zu Beginn des Jahres 2001) bei 30.000 bis 40.000* Genpaaren und einer Mutationsfrequenz 10-5 pro Gen und Generation33 nun jedes einzelne Gen pro Generation mehr als 100.000mal mutiert, dann darf man davon ausgehen, dass in solchen Fällen in jeder Generation annähernd einmal das Potential zur Bildung erblicher Phänotypabweichungen durch Punktmutationen der Art durchgespielt und zu einem beachtlichen Teil auch freigesetzt wird. Beim Menschen wirken sich im Gegensatz zu den bekannten Daten aus der Pflanzengenetik die mutierten Allele von fast zwei Dritteln der festgestellten Loci dominant aus und sind damit schon beim ersten Auftreten phänotypisch festzustellen. Dennoch entwickeln sich nirgends neue Spezies des Homo sapiens, und, wie schon festgestellt, ist das bei der bekannten

"Qualität" der Mutationen auch nicht zu erwarten. Den Gesamtkatalog aller bisher beim Menschen festgestellten Mutationserscheinungen bringt A.V. McKusick34 laufend auf den neuesten Stand und zur Zeit zählt man über 5000 rekurrent auftretende erbliche Abweichungen. F. Schmidt kommentiert dazu: "Fast alle davon sind als Krankheiten oder Missbildungen im medizinischen Sinne des Wortes anzusprechen." Und ein paar Seiten weiter fährt er fort:Gewiß fallen Mutationen, die schwere körperliche und geistige Schäden verursachen, mehr auf und stellen demnach eine gewisse Interessantheitsauslese dar, weil die betreffenden Patienten früher oder später den Weg zum Arzt finden. Die Tatsache aber, daß Hunderten von Genetikern, die im letzten halben Jahrhundert genetische Untersuchungen am Menschen durchführten, in keinem einzigen Falle der Nachweis einer überzeugenden vorteilhaften Mutation gelang, ist ein klarer Beweis dafür, wie unsicher das Fundament ist, auf dem der Neodarwinismus einen wahren Wolkenkratzer an Spekulationen errichtet hat.35

Die Zahl der rekurrent auftretenden "Mutantentypen" nähert sich beim Menschen ebenfalls einem Limit. Nur ist im Vergleich zu den Pflanzen diese Zahl wegen der viel komplexeren physiologischen und anatomischen Organisation (und entsprechender Komplexität auf genetischer Ebene) wesentlich größer. Obwohl die Forschung bei den Pongidae (Menschenaffen) nicht annähernd so weit fortgeschritten ist wie beim Menschen, finden wir beim Schimpansen, Gorilla und Orang-Utan doch eine ganze Anzahl von Parallelvariationen (so zum Beispiel bekannte Trisomien wie das Down-Syndrom und viele zunächst beim Menschen beschriebene Punktmutationen), die uns wieder verdeutlichen, dass die bekannten Mutationsspektren mit ihren fast durchweg negativen Auswirkungen auf die betroffenen Individuen nichts mit der Überbrückung der Art- und Gattungsunterschiede zu tun haben können.

Die Mutantenspektren erklären weder den Ursprung der Formen noch die vielfach postulierte zukünftige "Weiterentwicklung". Die Mutantenspektren führen nicht über die primären Artgrenzen hinaus, ebenso wenig die Mendelsche Rekombination. "Die Spezies sind konstant", schlussfolgerte schon in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts der Genetiker Heribert Nilsson.36 Die anfangs zitierte Behauptung Mullers: "Nach Jahrmilliarden blinder Mutationen, die gegen die nachgebenden Grenzen der Umwelt anstürmten, entstand aus den Mikroben der Mensch" ist ein evolutionistischer Wunschtraum, der im schärfsten Kontrast zu der mangelhaften Qualität der Mutationen und dem Gesetz der rekurrenten Variation steht.

Zur Frage nach der zukünftigen Evolution neuer Menschenarten aufgrund von Mutationen und Selektion sind auch zeitgenössische Humangenetiker nicht gerade optimistisch. F. Vogel und A.G. Motulsky bekennen sich zwar zur Evolutionstheorie ("Human evolution is not yet finished. Evolution of the human species is not confined to the past."), aber auf die Frage nach der zukünftigen menschlichen Spezies bemerken sie zusammenfassend: "… its overall genetic composition will be similar to that encountered at the present."37 Sie modifizieren ihre Aussage leicht mit dem Hinweis auf Tendenzen zum Verlust rassischer und ethnischer Differenzen (das genaue Gegenteil der Artbildung!) und möglicherweise zunehmenden genetischen Defekten, aber auch besseren Diagnose- und Beratungsmöglichkeiten etc.. Aber mit evolutionistischen Voraussagen etwa für völlig neue und sich fortwährend weiterentwickelnde Menschenspezies auf der Basis der bekannten Mutationen halten sich die Autoren zurück.

Halten wir also fest: Es fehlt der naturwissenschaftliche Beweis, der es erlauben würde, die von vielen Genetikern mit "Unfällen" verglichenen Mutationserscheinungen zum "einzigen und alleinigen Grund jeglicher Neuerung und Schöpfung in der belebten Natur" zu erklären. Hingegen gibt es zahlreiche naturwissenschaftliche Gründe gegen die herrschende neodarwinistische Auffassung. Es ist zwar richtig, dass die Mutationen fast die einzigen bisher bekannten erblichen Veränderungen darstellen. Aber das gesamte Erfahrungsmaterial der Mutationsgenetik zeigt uns, dass die Schlussfolgerung von den negativen bis neutralen Mutantenspektren auf den Aufbau aller genetischen, physiologischen und anatomischen Systeme, auf die Entstehung aller Lebensformen, einen völlig ungerechtfertigten qualitativen Sprung enthält.

Zur Rettung der Synthetischen Evolutionstheorie hört man häufig die Erklärung, dass ja in der Erbsubstanz einer jeden Art ein in Jahrmillionen durchexperimentiertes System von Informationsträgern vereinigt sei und dass daher nur noch eine geringe Wahrscheinlichkeit für einen verbesserten neuen Genzustand beziehungsweise eine überlegene Genkombination bestehe. Der Rettungsversuch übersieht jedoch, dass auch bei den Organismen, die nach gängiger geologischer Zeitrechnung vor 100 oder 200 Millionen Jahren gelebt haben, schon "unvorstellbar zahllose Änderungsmöglichkeiten" im Laufe der vorangegangenen 400 Millionen beziehungsweise 1,5 Milliarden Jahre probiert und verworfen worden waren, so dass die Evolution nicht erst heute zum Stillstand gekommen sein müsste.

l) Die generelle Bedeutung des Gesetzes der rekurrenten Variation

Aus den mutationsgenetischen Befunden ist zu schließen, dass sämtliche Folgetheorien - vom philosophischen Materialismus über die evolutionäre Erkenntnistheorie bis hin zur modernen Soziobiologie - auf Sand gebaut sind. So originell, interessant und durchdacht solche Theorien auch sein mögen, wenn das Fundament nicht existiert, hängen auch alle darauf aufgebauten Schlussfolgerungen in der Luft. Das Fundament sind letztlich die Mutationen, die das Leben in all seiner Komplexität und Vielfalt erst möglich gemacht haben sollen. Leisten jedoch die Mutationen nicht das, was ihnen zugeschrieben wird, so fällt das gesamte darauf aufgebaute Gebäude an Spekulationen und Theorien in sich zusammen. Mehr als das rekurrent auftretende Mutantenspektrum kann die Selektion nicht selektieren. Mit den begrenzten Mutantenspektren sind auch die Möglichkeiten der Selektion limitiert - eine Beobachtung, die tausendmal bestätigt worden ist.

Keine Selektion und keine der Abermillionen von induzierten Mutationen, ob in Rekombination oder nicht, hat jemals über die primären Artgrenzen hinweggeführt. Um diesen Punkt noch einmal zu unterstreichen: "Neue Arten sind experimentell weder durch die schrittweise Anhäufung von Genmutationen noch durch die Induzierung einzelner progressiver Mutationen hergestellt worden. Hier liegt für die experimentelle Evolutionsforschung ein weites faszinierendes Arbeitsgebiet", schreibt ein führender neodarwinistischer Genetiker.38 Und das bedeutet, dass die intensive und umfangreiche Mutationsforschung des 20. Jahrhunderts mit Zehntausenden von Einzeluntersuchungen an den verschiedensten Arten kein brauchbares Ergebnis für die Artbildungstheorien gebracht hat. Meines Wissens rechnet heute kein Biologe mehr damit, durch richtungslose Mutationen noch neue Arten erzeugen zu können. Die Mutationsgenetik hat statt dessen deutliche Grenzen aufgezeigt - das Gesetz der rekurrenten Variation und die Selektionslimits. Das materialistische Weltbild ist ein Glaubensbekenntnis nicht etwa aufgrund der naturwissenschaftlichen Befunde, sondern gegen diese.

m) Der Darwinismus als Hindernis in der biologischen Forschung zur Zeit Mendels und heute

Als Mendel 1865 und 1866 seine Arbeit über die Vererbungsgesetze vorlegte, hatten seine Zeitgenossen kein Interesse an seinen Befunden. Ein Hauptgrund für die 35jährige Vernachlässigung von Mendels Befunden wird von M. W. Strickberger wie folgt beschrieben:

Nach Mendel änderten sich die betrachteten Faktoren während des Zeitraums der Beobachtung nicht, sondern drückten sich nur in neuen und unterschiedlichen Kombinationen in der Nachkommenschaft aus. Für diejenigen Biologen, die nach einer Ursache für die Variabilität in der Evolution suchten, bedeuteten Mendels Befunde das Gegenteil, nämlich eine unannehmbare Konstanz der Erbfaktoren. Hinzu kam, daß die Merkmale, die Mendel bei seinen Experimenten benutzte, Beispiele für diskontinuierliche Merkmale waren. Das heißt, Mendel beobachtete Unterschiede, für die es nur "alles oder nichts" gab, zum Beispiel lang oder kurz, glatt oder runzelig, gelb oder grün, usw. Viele Biologen, wie Darwin und andere, die sich mit Problemen der Vererbung befassten, suchten nach allmählichen Änderungen von einem Typ zum anderen, nach kontinuierlicher Veränderung.39

Außerdem war das Rekombinationspotential der konstanten Erbeinheiten nach den Mendelschen Gesetzen zwar groß, aber begrenzt und damit für die unbegrenzte Evolution unbrauchbar (beinhaltet also in jeder Hinsicht eine "unannehmbare Konstanz").

So standen die Mendelschen Gesetze nach Auffassung der meisten Biologen des 19. Jahrhunderts im scharfen Gegensatz zu den Voraussetzungen und Zielen der darwinistischen Evolutionstheorie und wurden vor allem deswegen nicht ernst genommen. Zum gleichen Ergebnis in dieser Frage sind viele weitere Autoren gekommen (de Vries, Bateson, Johannsen, Baur, R. von Wettstein, Kappert, Stern, Stubbe, Krumbiegel, Tinkle, Weiling, Jahn und andere; vgl.

mendel01.htm).Der erbitterte Widerstand der darwinistischen Schulen gegen die Mendelschen Gesetze zu Beginn des 20. Jahrhunderts - das ging soweit, dass die große britische naturwissenschaftliche Wochenzeitschrift Nature vorübergehend keine "mendelistischen" Befunde mehr zur Publikation annahm - bestätigt die Richtigkeit dieser Auffassung. Heute finden wir eine ganz ähnliche Situation. Die herrschende Theorie hat heute sowenig Interesse am Gesetz der rekurrenten Variation wie die Zeit Mendels an den später nach ihm benannten Vererbungsgesetzen (die im Rahmen der reproduzierbaren Rekombination ebenfalls eine Form der rekurrenten Variationen darstellen). Warum das so ist, zeigt der nächste Abschnitt.

n) Einwände des Neodarwinismus zum Gesetz der rekurrenten Variation

Das Gesetz der rekurrenten Variation mit seinen begrenzten Mutantenspektren und den daraus folgenden Selektionslimits steht heute ebenfalls im scharfen Gegensatz zur Synthetischen Evolutionstheorie. Aus dogmatischen sowie weltanschaulich-evolutionistischen Gründen ist daher Desinteresse, Unverständnis und/oder Ablehnung seitens der herrschenden Evolutionstheorie prognostizierbar: