ANALYSE VON PROF. K.s AUSFÜHRUNGEN

1. EVOLUTIONSTEMPO UND FOSSILLÜCKEN

W.-E. L.

Können nun Prof. K.s Ausführungen die paläontologischen Befunde zufriedenstellend erklären? Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich seinen Text Punkt für Punkt zitieren und kommentieren.

Prof. K.

Evolutionstempo und Fossillücken

Zur Klärung dieser wieder aufgeworfenen Probleme ist zunächst das Entstehen neuer Taxa nach der Theorie zu betrachten. Da Mutationen zufallsmäßig geschehen, steigt die Auftretenschance eines Mutantentyps auf nahe eins, wenn die lndividuenzahl (N) etwa das Reziproke der Mutationsrate des Typs (µ) erreicht und überschritten hat (N = l/µ). Meist entstehen in einer solchen Population nur ein oder wenige Exemplare (M) des Typs und ihre Zahl (und Art) fluktuiert zufallsgemäß um M = Nµ (nach Poisson).

W.-E. L.

"Das ist so richtig wie die Aussage: wenn jedes 10. Auto gelb ist, steigt die Auftretenschance auf 1, wenn die Individuenzahl (N) etwa 10 erreicht oder überschritten hat" (Computerspezialist Andreas Allies, Köln). Dabei ist jedoch noch eine biologische Besonderheit zu berücksichtigen: Mit dem Auftreten der Mutation zum rezessiven Allel tritt noch nicht die Mutante auf (die meisten Organismenarten sind ja diploid). Bei etwa gleichbleibender Populationsgröße (2 Eltern haben 2 Kinder) und Übertragung des neuen Allels zu 50 % auf die nächste Generation (1 Kind, das selbst Elter wird und das Allel an 1 seiner 2 Kinder weitergibt) tritt rein statistisch das Allel nie homozygot auf, und es bedarf in der biologischen Realität bei Fremdbefruchtern je nach Umständen mehrerer bis vieler Generationen, bis überhaupt der neue Mutantentyp erscheint.

Prof. K.

Wenn eine der Varianten sich schneller vermehrt als die übrigen Individuen der Population, so wächst sie zu einer Subpopulation, wegen des meist nur geringen Selektionsvorteils (um l %) nur langsam. Diese Gründerpopulation bleibt also zunächst klein gegen ihre Stammpopulation.

W.-E. L.

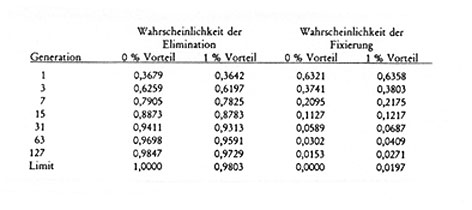

Nach den Berechnungen des Neodarwinisten R.A. Fisher, die auch von Dobzhansky und den meisten anderen Befürwortern der Synthetischen Evolutionstheorie akzeptiert werden, beträgt die Wahrscheinlichkeit der Eliminierung einer Mutation (ohne oder) mit 1% Selektionsvorteil schon nach 31 Generationen über 93 % und nach 121 Generationen über 97 %!

Tabelle nach Fisher aus Schmidt 1985:

Das heißt also, dass das mutierte Gen in der Regel wieder verloren geht! Selbst bei einem äußerst seltenen Selektionsvorteil von 5 % dauert es noch 800 bis 1 000 Generationen bis sich ein rezessives Allel in einer Population durchsetzt (Hartl 1988, p.121).

Da die Mutation (mit einem Selektionsvorteil von wenigstens 1 %) positiv sein soll, erhebt sich die Frage nach der Wahrscheinlichkeit des Auftretens solcher Mutationen. Julian Huxley rechnete mit einem Verhältnis von 1 000 nachteiligen zu 1 positiven Mutation (mit phänotypischen Veränderungen bei Homozygotie). Gründliche Studien anhand eines umfangreichen Experimentalmaterials kommen hingegen auf Durchschnittswerte von etwa 25 000 : 1 bei Pflanzen und noch geringeren Werten bei Tieren (schätzungsweise 100 000 und mehr : 1) (Details bei mir 1990). - Die zu über 97 % wieder verschwindenden Mutationen mit 1 % Selektionsvorteil treten in einem Verhältnis von 1: 25 000 - 100 000 (und mehr) der übrigen auf!

Wir wollen jedoch dabei beachten und fest im Sinn behalten, dass mit einem veränderten Allel weder eine neue DNA-Sequenz (etwa ein neues Gen für ein neues Enzym) geschaffen wird, noch die Entstehung einer neuen Art impliziert werden kann. Hinzu kommt, dass Rezessivität Funktionsverlust bedeutet. Funktionsverluste können zwar mit Selektionsvorteilen verbunden sein (häufiges Beispiel: die flügellosen Insekten der Kerguelen), können aber die Entstehung der Ordnung nicht erkären (hier wie Flügel überhaupt entstanden sind). Der Ursprung der verschiedenen Baupläne und anderer höherer systematischer Kategorien beruht im wesentlichen auf Funktionsaufbau und liegt damit außerhalb der Wirkungen rezessiver Gene.

Prof. K.

Weitere Mutationen verbessern die Nutzung der neuen Fähigkeiten des Gründertyps.

W.-E. L.

Das nenne ich eine rasante Entwicklung: die eine Mutation, die mit 1 % Selektionsvorteil (mehr durch Zufall als mit größerer Wahrscheinlichkeit) durchgekommen ist, hat gleich einen Gründertyp mit neuen Fähigkeiten geschaffen! Das darf man wohl mit Recht erst einmal in Frage stellen: "...wir kennen keine echte Differenzierungsmutation, weder in einzelnen Genen noch in einer Kombination von Erbanlagen" (Remane/Storch/Welsch). Und jetzt treten gleich noch mehrere weitere positive Mutationen auf, die jedoch - wie wir oben gesehen haben - als rezessive Veränderungen erst einmal homozygot werden müssen, bis sie überhaupt selektiert werden können. Für jeden einzelnen Mutationsschritt treffen die gleichen Unwahrscheinlichkeiten zu: Verhältnis der einen "positiven" (mit 1 % Selektionsvorteil) zu den übrigen 1 : 25 000 - 100 000 (und mehr), - Wahrscheinlichkeit, wieder eliminiert zu werden, über 97 %, - Dauer, sich in der Gründerpopulation durchzusetzen, 1 000 bis 10 000 Generationen (vgl. Prof. K., p. 2: "Die evolutive Anreicherung eines vorteilhaft (recessiv) mutierten Gens benötigt bei Diplonten ca. 103 bis l04 Generationen, z.B. Jahre...") Für mehrere Mutationen multiplizieren sich entsprechend die Unwahrscheinlichkeiten! Simultane positive Komplexmutationen sind auch nach Meinung führender Neodarwinisten ausgeschlossen (Simpson 1945, 1951; Thenius 1972). Hinzu kommt noch, dass diese unwahrscheinlichen Mutationen in kleinen Populationen entstehen sollen, in denen ja die Chance für die Entstehung eines bestimmten Allels viel geringer ist als in großen Populationen. Bei einer Mutationsrate von 10-5 bis 10-8 pro Gen und Generation mutiert ein bestimmtes Gen in einer kleinen Population von 500 bis 5 000 Individuen höchstens alle 10 Generationen einmal und im ungünstigsten Falle nur alle 100 000 Generationen (und befindet sich dann erst einmal im heterozygoten Zustand etc.). Man darf aus diesen Uberlegungen schließen, dass das Auftreten der von Prof. K. geforderten positiv mutierten Individuen und Populationen derart unwahrscheinlich ist, dass das Postulat als Evolutionsregel, als Erklärung für den Ursprung aller Lebensformen, in klarem Kontrast zum realen Geschehen auf der Erde steht.

Prof. K.

Kommen solche Individuen in ein Gebiet mit günstigen Bedingungen für die Nutzung ihres Vorteils (Verwertung einer neuen Nahrung, einer Nistmöglichkeit, Meidung eines Feindes u.ä.) so beginnen sie sich in diese Nische auszubreiten und dabei durch weitere Erbänderungen besser einzupassen.

W.-E. L.

Das setzt voraus, dass die Nischen frei sind - was nicht selbstverständlich ist. Verwertung einer neuen Nahrung durch Allelsubstitution ist ebenfalls nicht unproblematisch (Rezessivität = unterschiedliche Grade von Genfunktionsverlusten). Als reale Untersuchungsergebnisse stellen wir vielmehr immer wieder mutationsbedingte Einschränkung der Nahrungsverwertung fest. Die Verwertung einer neuen Nahrung hingegen könnte die Neucodierung von Enzymen notwendig machen, was mit Genmutationen praktisch nicht gegeben ist. [Es gibt als Ausnahmen auch durch wenige Nukleotid-Substitutionen bedingte Alternativ-Enzyme, die unter das Gesetz der Rekurrenten Variation fallen und nicht die Entstehung völlig neuer Sequenzen erklären.] Ausnutzung einer neuen Nistmöglichkeit und Meidung eines Feindes brauchen nicht genetisch determiniert zu sein. Lernprozesse reichen in der Regel aus (viele Beispiele aus der Großstadt als neuem Lebensraum).

'Sie beginnen sich in dieser Nische auszubreiten.' Wenn keine Konkurrenz mit anderen Arten vorliegt, und wir weiter all den oben aufgeführten zum großen Teil unrealistischen Hypothesen folgen, trifft das zu.

'...und dabei durch weitere Erbänderungen besser einzupassen.' Und das alles in kleinen Populationen unter den oben zitierten Unwahrscheinlichkeiten?

Prof. K.

Räumliche und dann genetische Isolation trennen sie allmählich als Art ab.

W.-E. L.

Wir können als Einwand dazu feststellen, dass bisher noch nicht ein einziges neues Gen enstanden ist. Soll die genetische Isolation durch rezessive Gene entstanden sein, so handelt es sich wieder deutlich um Degeneration. Der ganze Ansatz ist für die Enstehung komplexer Lebensformen unbrauchbar!

Prof. K.

Da der neue Typ die Nische noch unvollkommen erschlossen hat und darum schon kleine Änderungen vorteilhaft sein können, bestehen mehr Möglichkeiten für verbessernde Mutationen als in der Stammpopulation; die Rate (Chance) solcher Mutationen ist daher höher als in dieser.

W.-E. L.

Bei Konkurrenz mit anderen Arten hat natürlich der neue Typ mit unvollkommen erschlossener Nische kaum eine Chance, sich durchzusetzen. Je kleiner die Population ist, desto seltener treten bestimmte Genmutationen auf, so dass auch bei freier Nische der Prozess extrem unwahrscheinlich wird. Denkt man weiter an all die anderen oben aufgeführten Schwierigkeiten, dann ist Prof. K.s Darstellung als Erklärung der anfangs aufgeführten paläontologischen Probleme unangemessen.

Prof. K.

Das Evolutionstempo hängt von der Variationsrate und damit auch vom Zufall, der Populationsgröße und den Möglichkeiten des Organismentyps zu verbessernden Variantenarten im gegebenen Milieu (genetische Kapazität) ab. Letztere ist in einer Nische, die eben erschlossen wird, meist höher als in einer schon lange von einer großen Population bewohnten Nische, in der die Bewohner schon nahe der Erschöpfung ihrer genetischen Kapazität sind, also nur noch selten vorteilhafte Varianten erzeugen.

W.-E. L.

Mit seinen rezessiven Mutationen darf der Autor bisher nur vom Degenerationstempo sprechen! Es entstehen keine neuen DNA-Sequenzen, nur die Allele bekannter Genfunktionen. Absolut gesehen verfügt natürlich die große Population über ein viel größeres Allelpotential als die kleine. Die erstere sollte entsprechend auch anpassungsfähiger bei Umweltveränderungen sein.

Prof. K.

Da Erbänderungen zufallsgemäß auftreten, kann in einer Population, großen wie kleinen, gelegentlich zufällig eine sehr vorteilhafte Variante früh auftreten. Die daraus entstehende Gründerpopulation wächst schnell, verbessert sich dabei und kann schnell ihre Stammpopulation verdrängen. Es kann also auch in einer großen, lange Zeit stabilen Population das Evolutionstempo "plötzlich" durch eine solche Variante wachsen, wobei das Milieu sich nicht schnell geändert haben muss.

W.-E. L.

Was heißt früh in einer "großen, lange Zeit stabilen Population"? Eine Variante macht nun wirklich noch keine Evolution, so dass das "Evolutionstempo" plötzlich wächst. Da helfen dann auch nicht einige weitere zeitaufwendige Allelsubstitutionen. Man wartet immer noch vergebens auf die Entstehung neuer DNA-Sequenzen, neuer Arten, Gattungen, Familien etc.

Prof. K.

Wächst eine neu abgetrennte Artpopulation, so wächst auch die Chance für vorteilhafte Erbänderungen, und diese können, wieder über Gründerpopulationen, sich in verschiedene Unternischen einpassen.

W.-E. L.

Woher kommt denn beim bisherigen Sachverhalt jetzt die "neue abgetrennte Artpopulation"? Bisher waren nur Allelsubstitutionen zu verzeichnen, die schon schwierig genug waren. Die Folge ist Rassen- und Subspeziesbildung, aber nicht die Entstehung wirklich neuer Arten und höherer systematischer Kategorien. Der geschilderte problematische selektionistische Prozess soll sich nun auch gleich noch mehrmals nacheinander abspielen: braucht man für Prof. K.s Hypothesen nicht viel Glauben?

Prof. K.

Isolationsmechanismen trennen sie in Arten, die gegen die Elterart wegen der höheren Zahl von Differenzen neue Gattungen und gegen deren Stammart noch höhere Taxa darstellen.

W.-E. L.

"Isolationsmechanismen trennen sie in Arten..." Ich habe in meiner Artbegriffsarbeit in allen Details nachgewiesen, dass Isolationsmechnismen unter den von Prof. K. aufgeführten Voraussetzungen nicht zu neuen Arten führen (1990, 622 pp.). Ein Hauptgrund dafür ist, dass auch innerhalb von Arten zahlreiche Isolationsmechanismen auftreten können (sogar beim Menschen).

"...die gegen die Elternart wegen der höheren Zahl der Gendifferenzen neue Gattungen und gegen deren Stammart noch höhere Taxa darstellen."

Wie die obige Abbildung zeigt, ist das selbst noch unter den von Prof. K. gemachten Voraussetzungen falsch: Gegenüber der "Elternart" müssten es "Arten" sein und untereinander Rassen, Arten und Gattungen (nach dem Motto: zwei Artabstände ergeben einen Gattungsunterschied.) Gegenüber der Stammart wären es ebenfalls "Gattungen" und keineswegs noch "höhere Taxa". Da man aber mit Allelsubstitutionen weder Arten und Gattungen, geschweige denn noch höhere Taxa schaffen kann, würden Isolationsmechanismen hier nichts als isolierte Rassen schaffen, die allesamt zur selben Art gehörten. Die Tatsache, dass eine systematische Gattung Hunderte von Arten aufweisen kann, die untereinander keineswegs Gattungsabstände repräsentieren, zeigt ebenfalls deutlich, dass der ganze neodarwinistische Ansatz zur Lösung der anfangs geschilderten paläontologischen Problematik, dem Ursprung der Baupläne etc. völlig ungeeignet ist. Das ganze neodarwinistische Szenario zur Bildung höherer systematischer Kategorien geht vollkommen an den biologischen Realitäten vorbei!

Prof. K.

Niedere Taxa sind also Zwischenschritte zu höheren; diese unterscheiden sich von jenen zwangsläufig durch immer mehr Erbdifferenzen, wie es für Körperbau und DNS-Sequenzen tatsächlich gefunden wird.

W.-E. L.

Seit etwa 1974 (Wilson et al.) haben Hunderte von Studien gezeigt, dass genetische und morphologische Divergenz keineswegs kongruent sind. Hillis und Moritz fassen den Punkt 1990, p. 3 wie folgt zusammen: "Comparative Studies have shown that morphologic change and molecular divergence are quite independent, responding to different evolutionary pressures and following different rules (Wilson et al, 1974, 1977)." (Details wieder bei mir 1990.) Auch die umfangreichen empirischen Ergebnisse aus diesem Forschungsbereich bestätigen die Aussage, dass der neodarwinistische Ansatz für die eingangs zitierte Problematik unzureichend ist.

Prof. K.

Wenn die in einer neuen Nische evolvierende Population durch Subnischeneinpassung sich in mehrere neue Arten aufspaltet, entsteht ein "Busch" neuer niederer Taxa.

W.-E. L.

Die nach Prof. K.s Voraussetzungen degenerierende Population kann sich nur in mehrere Rassen und Subspezies aufspalten, nicht in neue "echte" Arten (vgl. Artbegriffsarbeit). Der "Busch" neuer niederer Taxa besteht aus Teilen der ursprünglichen Art und wird auch später keine höheren Kategorien [wie Familien, Ordnungen, Klassen] bilden. Genau daraus erklärt sich auch, warum die Beispiele von Hunderten von Arten ein und derselben Gattung - (die Begriffe werden in der Systematik häufig genauso undifferenziert gebraucht wie beim Neodarwinismus!) - untereinander keine größeren Unterschiede (in der Regel bis zur Gattung) aufzuweisen haben, als zur Elternart.